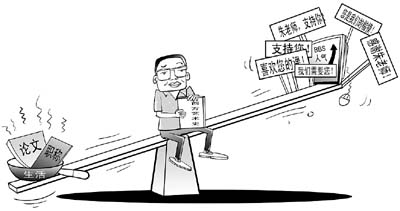

浙江大学讲师朱淼华开设的《西方艺术史》课程受到学生的喜爱,但却因为没有发表论文而被迫下岗,因为广受欢迎《西方艺术史》课没有停,朱老师拿着下岗工资却同时在三个校区开课。此情此景不禁让人又想起也是因为没有论文而至死都是讲师的上海交大教师晏才宏,晏老师评不上职称,朱老师连工作都要不保,高校评价唯论文是举愈演愈烈。……

★授课有口皆碑

11月15日,晚上6点半是公共选修课《西方艺术史》的上课时间。与往常一样,不到5点半就有学生到教室门口等候。6点半,朱淼华走进教室,里面已坐得满满的。

朱淼华今年已经48岁了,是浙江大学人文学院哲学系的一名普通讲师。他的名气很大,开设的公共选修课《西方艺术史》在全校有口皆碑。他每次上课,能容纳200多人的教室总是坐满了人,有同学自带凳子去教室,还有的人站在过道听完两个半小时的课。每次上完课大家都会鼓掌,期末最后一堂课还有人献花。

在理工科学生较多的浙江大学,一门人文类选修课如此受欢迎并不多见,而朱淼华的这门课受欢迎竟达10年之久。正如一名学生所说:“朱淼华的课是浙大的一道风景线。”

2003年,在以学生打分为主的全校老师综合考评中,朱淼华排名第七,前六位都是名望很高的教授,作为讲师的朱淼华排名如此靠前,多少显得有些“突兀”。同年,他的《西方艺术史》被评为全校精品课之一。

★因没论文“下岗”

按浙江大学岗位聘任的有关规定,教学科研岗位分为本科教学主讲岗位、研究生教学岗位、科研岗位等不同种类,由一级到九级。各岗位的聘用标准虽有所不同,但无一例外都要求有论文发表。在2003年的岗位聘任考评中,因为没有论文等原因,朱淼华在哲学系排名最后,被淘汰“下岗”。

★“人气”高课不停 “下岗”老师却在三校区同时开课

在浙大网站的BBS上,有许多关于朱淼华的帖子:“现在的理工科学生太需要朱老师这样的老师和《西方艺术史》这样的课了。”

学生需要朱淼华上课,学校也排了课。但是没被聘上教学科研岗位,按理就不能承担教学任务。朱淼华凭什么身份上课,学校没有明确的说法。学生说:“朱老师凭‘人气’上课。”

按学校规定,连续两次未聘岗者必须调离学校或交校人才开发中心管理。到今年6月份,朱淼华已经两年没签合同了。

但9月份朱淼华又被安排继续上课,而且是在三个校区同时开设《西方艺术史》。“人气”又一次让朱淼华留了下来,朱淼华很高兴,但对自己的身份更加莫名其妙:按规定应该被“挂”起来,但他还在上课;可如果算是“上岗”了,却还拿着“下岗”工资。

★我没放弃学术,但决不会单纯为了职称而应付

有学生劝朱淼华:“朱老师,你就不能写写论文,评个职称吗?”朱淼华笑笑说:“我的思考还不成熟,决不会发‘不达标’的论文。”朱淼华的桌上放着厚厚的《西方艺术史》样稿,他说这本书稿已修改了4年,但自己仍不满意,出版社催了多次,他硬是没交。

有人说他认死理儿,有人说他想不开,“有论文就有职称,有职称就会有好待遇。”谁都知道的事儿,朱淼华却反复说:我并没有放弃学术,试想一位人文学科的教师如果没有学术研究怎么能在课堂上激扬文字呢?他说在今后的时间要把书稿完成,给自己一个交代,也会开始写论文,但他决不会单纯为了申请职称而应付。

★“学生是我生活的全部”“不要同情我,要认同我”

2003年“下岗”以来,朱淼华虽然上着课,却拿着每月1000多元的“下岗”工资,只是年终有四五千元的授课津贴。学生告诉我们,曾经有段时间朱淼华的生活非常清苦,甚至到了有学生在网上为他募捐的地步。

朱淼华告诉我们,“学生是我生活的全部。”他从不看工资单,生平也没有打过职称报告和住房报告,唯一看重的是学生的评价。每次期末考试,都有一道题是关于对《西方艺术史》的看法和意见,每份意见朱淼华都认真阅读,并且好好保存,至今已经保存了好几千份。

这让朱淼华感到有些不太习惯。“请你们不要同情我,要认同我。我不属于弱势群体。近距离接触我的人都知道:我的生活乐着呢。”他说:“我只想有个平静的环境,让我能给学生上课。” |