|

十一月份原本是企业大规模进驻高校进行招聘的季节,而在本月已有不少企业进驻校园,召开宣讲会。各大高校的张贴栏上,各式各样的招聘、宣讲会海报占据了不少空间更吸引了绝大多数应届毕业生的眼球,而校园bbs上,“job版”的关注度及点击率直线上升,成为不亚于校园“十大”的一个网上聚集地。让我们一起来关注2006届毕业生就业的最新动向。

◇超半数学生选择工作 考研趋冷?

本科毕业生去向:调查显示,67%的本科生毕业后选择参加工作,16%的人选择考研或继续上学,而选择出国留学的有5.3%。

数据显示,2005年报考北京151个硕士生招生单位的考生为20.8万人,比2004年增加21.6%,是2000年的3倍。但这次调查结果却显示,今年考研热似乎有降温的趋势。不少大学生表示,2006届本科毕业生如果继续读研,毕业后恰逢2008年北京奥运会结束,“到时恐怕工作难找”;而2008年前找工作,好机会一定有很多。

但任占忠认为,不能依靠这次调查就断言考研热趋冷。因为对考研的态度在重点高校和一般高校的差别较大,而且不是所有人考研都是为了找工作。考研热是否真的降温,还要看明年研究生报名后的统计数字。

◇就业压力依然巨大

2006年预计将有350万高校生和400万“三校生”毕业,毕业生就业将面临巨大压力。

据有关部门统计数据显示,明年北京高校毕业生总数将接近18万人,比今年毕业人数增加近3万人。

随着高校的扩招,每年日益增多的应届毕业生所面临的就业压力也越来越大,此外,由于研究生的扩招,也加入了与应届本科生竞争的行列。

据市教委透露今年北京高校毕业生就业率的相关数据:截至7月7日,毕业生全员初次就业率为89.3%,再加上现在就业观念的变化,不少学生宁愿在待业状态下找工作也不愿意随便迁就,因而,学生在毕业一年之内找到工作均属正常。

◇求职仍扎堆大城市

调查显示,在就业的地域选择上,大部分学生仍然倾向于在大城市就业。有63.6%的学生选择在北京、上海等大城市工作,而仅有7.3%的学生选择去中西部实现自己的理想。

北京交通大学招生就业处处长贾怀义表示,大城市经济发达,确实存在更多的发展机会,但城市所能接纳的新就业人口毕竟有限,且竞争也会更加激烈,学生应该认识到这一点,确定自己的定位从而选择适合自己发展的城市和岗位。只有7.3%的学生选择到中西部就业,也就意味着中西部的竞争要相对较小,有一个更大的发展空间。

◇政府机关是求职第一志愿

工作单位调查:在全部7419名投票者中,选择政府机关的人占到37.6%,排名第一,其次是私企、外企、大型国企。只有7.4%的人想自己当老板。

对于37.6%的毕业生希望到政府机关工作,市教委高校毕业生就业指导中心主任任占忠认为存在一定盲目性。今年北京地区高校毕业生有18万,37.6%的比例就意味着6.8万人想去政府机关。但明年中央国家机关录取公务员的计划只有1万人,北京市的政府机关也不过录取几千人,显然会有很多人失望。

◇专业并非必须对口

从调查结果来看,48.7%学生认为,专业对于找工作影响不大,但关系着以后的发展方向;34%的学生认为,企业不看重专业,而是注重综合素质。随着社会的不断发展,除了一些专业技术领域的专业外,专业必须对口的痕迹和专业限制工作的现象已经越来越淡化,甚至有不少学生在毕业后所从事的工作与所学专业是完全不相关的。

对此,北京交通大学招生就业处贾怀义认为,专业对口的痕迹必然越来越弱,专业不会成为影响学生就业的决定性因素。

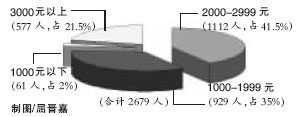

◇八成毕业生期待月薪低于三千

网上调查问及作为一名大学生,希望工作单位给予怎样的报酬时?参加投票的2679人中,选择2000元—2999元的最多,为1112人;929人选择1000元—1999元,选择1000元以下的为61人,有577人期望3000元以上月薪,即近八成(78%)毕业生期望月薪在3000元以下。

中国人民大学人文学院大四罗姓女生称,自己只敢期望2000-3000元的月薪,“现在找工作的人很多,除本科外,找工作的硕士博士都不在少数,竞争肯定激烈”。

◇企业抢第一时间进校开宣讲会

尽管离教育部规定的企业进高校招聘的“开禁日”―――11月20日还有不到1个月的时间,但众多的跨国公司、国内知名企业组成的校园招聘“排头兵”已开始行动,争夺毕业生就业市场的“第一桶金”。而一些高校就业办老师均表示,11月20日前不会在校内举办招聘会。

记者从复旦、交大等高校的校园网上获悉,企业宣讲会也已陆续上演,有的学校每天几乎都有1-2场,但学校不会做大规模宣传。其实不少企业从9月开始就陆续开始“抢人”,但由于一纸禁令在先,都是采取“打擦边球”的方式。微软、百度、联想等多家公司在专业招聘网上贴出了招聘计划以及校园招聘的时间表,并要求学生填写“应聘登记表”,而网上在线宣讲会也同步举行。……

◇巧克力轮论斤送 为抢眼球企业出怪招

为了更吸引学生注意力,不少跨国公司在宣讲会上推出了花样繁多的噱头,例如赠送小礼物等。近来某食品制造企业在复旦开宣讲会时,赠送的巧克力都以斤计算,着实让复旦学子们感受了一把企业的“实力”。

这家跨国公司是以制造巧克力及相关产品而闻名,因此每名到场的学子除了拿到了宣传材料外,还拿到了巧克力、巧克力糖等各类小食。宣讲会现场有一些互动活动,需要学生回答,奖励品也是各种各样的巧克力。这些巧克力都放在展台的架子上,学生回答完问题以后,主办方会很“阔绰”地送上1斤重的巧克力。据说,如果主办方对该学生的回答很满意,最多会赠送5斤重的巧克力,宣讲会结束后就“兑奖”。

◇企业对应届毕业生说

Google

李开复表示,Google在中国的人才招聘方面并没有上限或下限,只要是优秀的人才都希望招纳。招聘将主要面向在校生,包括本科、硕士、博士。今年下半年李开复将至少在全国10个城市、近30所大学等研究机构进行巡回演讲,以吸引优秀人才加入Google。

对于即将毕业的大学生的工作选择,李开复给出的忠告是“挑选工作时,不要只看待遇和职衔,要挑选一个你能够学习的环境,一个愿意培养员工的企业,一个重视你专业的公司。最后,要挑选一个好老板”。

微软

微软亚洲研究院教育与合作总监华宏伟先生是面试官之一,他指出了大学生参加大公司面试的三大绝招:胆大、心细、脸皮厚。胆大即自信;心细指要注重细节;而脸皮厚则指要执着。

飞利浦

飞利浦家庭小电器副总裁黄隆铭说:“分数高不高不重要,外语、计算机的证书多不多也不重要,拼搏精神、团队意识、创新意识、百折不挠的坚定意志才是我们需要的。”

◇“零售”向“团购”转变

由学校设摊集中向企业推荐自己的应届毕业生,这次的对接活动似乎更像是一场人才团购大会,而不是传统意义上的招聘会。包括42所“211工程”院校在内的全国180所院校,带来了其30余万名毕业生的信息。

◇“现货”向“期货”过渡

在大学生招聘过程中,不少企业已逐步从注重“现货”向注重“期货”转变,在培养人才上先走了一步。不少企业已经和学校签订了人才智力合作协议,设立学生实训就业基地,建立了学生实训就业合作关系。上海科学技术职业学院的曾喜平老师向笔者出示了一份协议,绍兴将为他们学校免费设立实训就业基地,优秀学生可获得提前就业的机会。

◇区域人才一体化趋势明显

在许多上海学生感叹工作难寻的同时,长三角诸多处于高速发展中的企业却正在为人才发愁。《长三角地区企业用工状况调查报告》显示,长三角地区96.8%的企业为招聘合适人才发愁,技工荒、人才荒让相当数量的企业放慢发展步伐。

◇人才派遣方式大举引入

由于人才派遣具有能够帮助企业优化人才结构、规范用工行为、规避用人风险等多方面好处,企业将越来越多的业务外包给派遣机构已经是一种趋势。一位人力资源专家介绍道:“不可否认,在我国派遣员工所从事的职位是相对低端的,但正好和没有什么经验的大学生能扮演的角色相吻合,所以越来越多的企业乐意通过人才派遣的方式录用毕业生,这也能帮助更多大学生找到工作。”

◇应聘不同阶段应做不同准备

学生在招聘开始、招聘高峰以及招聘尾期分别应做好不同的准备,进行不同的工作以及调整心理状态。

首先,在招聘之初,学生应该做到以下三点:1、认真了解学校就业政策,这一点往往很多同学会忽视,但真正了解学校的就业政策和安排对于学生的求职工作是有较大指导意义的。如招聘的整体安排、户档政策等,都是与学生关系密切的。

2、对过去三年的学习做一个总结,并分析自己的兴趣所在,确定职业的方向。

3、频繁登录学校的就业网站,以便及时获取最新的招聘信息以及学校提供的就业指导、职业测评等服务。

其次,在招聘高峰,学生不应跟大潮,学生应该认真选择几个单位,如果是自己很想从事的职业,则要锲而不舍地投简历,甚至想方设法接近用人单位,让其了解你的意愿以及能力。

最后,在招聘尾期,一些没有找到工作的学生也不能灰心,在过年后,还会有大型的招聘会,此时,就应该抓紧机会,分析自己未应聘成功的原因所在,是简历制作不完善还是没有掌握面试技巧等,此外,学生还应多与辅导员、就业指导中心的老师沟通,以获得帮助。

◇翘课面试利大于弊 来得早不如来得巧

写简历、忙面试、拿offer……开学不久,各大高校的大四学生中兴起了求职热,毕业生纷纷行动起来,全面进入了求职状态。笔者在采访中了解到,不少毕业班学生每日的生活安排都围着求职转,甚至翘课去参加各种面试。对此,有专家指出,大四学生找工作应在专业指导下进行,不要急于求成,否则容易耽误学业,还会因一直遭遇挫折挫伤自信心。

针对有些学生担心“起步”太晚、错失机会的想法,吴薇表示,高校应届毕业生是个特殊的就业群体,社会上会安排固定的时间来接纳,如果太早准备,无疑是把自己放在了与有工作经验求职者竞争的位置上,这对缺乏实践经历的大学生而言弊大于利。一般来说,多数企业的校园招聘工作都在11月以后正式开展,学校就业部门的指导和推荐工作也随之开始。吴薇建议毕业生踩准“节点”,循序渐进行动。“‘来得早不如来得巧’,大学生第一次进入社会,还是应该在专业指导下慢慢地适应,千万不要单枪匹马、急于求成,否则不仅耽误了学业,还有可能得不到专业指导而遭遇挫折”。

◇找工作难于找男朋友

北京市工业大学经管学院的黄娟早早投入了找工作大军中,大四开学不久,她就开始着手做前期准备了。仅行头配置这一项就花了她不少银子,购置了几套各个季节的职业装,还很费了黄娟一番心思,又要职业化又不能太过老到,“仿佛在准备去相亲似的”,黄娟无奈道。

至今为止,黄娟已经向好几家心仪已久的单位抛出了绣球,但却迟迟没有回应,“找工作就像找男朋友似的,甚至比那还要难”,黄娟形象地总结这段时间以来的找工作经历:心仪的企业像是暗恋已久的男生,鼓起勇气“表白”了之后却陷入了焦虑的等待之中,总是落花有意,流水无情,于是需要很积极主动地表现自己,以吸引对方的注意,表现的途径也很有限,只能是简历和自荐信了。

◇名校学生初战告捷

就在几天前,北京大学2002级学生戴禹鸣(化名)接到了一个来自广州的电话,让他很是兴奋了一把,电话里温柔的声音告诉他可以参加宝洁的面试了。宝洁是戴禹鸣申请的第一家公司,他的目标很明确,主攻大型跨国企业。戴禹鸣认为他的网络申请能够通过还得归功于不错的托业考试成绩。为了准备面试,他上网仔细查阅整理出宝洁的企业文化和对员工的要求,当然还有更多的时间用在看宝洁“面经”和请教参加过宝洁面试的师兄师姐上。

◇外地学生来京蹭“会”

华中科技大学新闻系的周燕在北京一家公关公司实习已经有四个月了,也加入了北漂一族。一方面实习是为了增加在北京找到工作的机会,另一方面周燕还另有打算,那就是“蹭”北京各大院校的招聘会和宣讲会。周燕表示,去武汉举行宣讲、招聘会的企业没有在北京的多,而且一些大公司、外企更多会选择在名校开展宣讲招聘活动。

于是,周燕在海淀区租了一个小房间,每天关注着各个学校的就业网站和bbs就业版,有合适的招聘会周燕场场都不会错过。她认为通过企业进学校举行的宣讲招聘会来投简历、申请职位成功的可能性要远远大于参加人才市场大型招聘会或者网上投简历。

◇南京航空航天大学杨波:希望远远大于迷惘

杨波是南航计算机科学与技术学院的信息工程专业的大四学生。对于即将到来的就业问题,杨波觉得有些迷惘,但希望远远大于迷惘。

杨波所在的专业有8个班,作为其中一个班的班长,杨波平时经常在学校、院系等部门帮忙,积累了不少经验。“我们班40人,保研的学生有10个,还有不少要考研,一心找工作的可能只有五六个人”。杨波表示,大家都有点迷惘,但从这个专业前几年就业情况来看,大部分毕业生都在深圳、无锡、苏州、南京、上海就业,所以前景不错,总之是希望大于迷惘。

◇南京大学王雅:对就业压力有承受力

王雅是南大中文系外国文学专业的学生,对于就业压力,她比较紧张地说:“别看中文系好,就业也不好说。”

她告诉记者,外国文学专业这几年比较缺人,所以很多毕业生直接进高校当老师。但是,再过2年等到她毕业时,就不知道行情如何了。很有可能,进入学校的门槛就会提高,现在有些学校有些专业的教师岗位已经非博士不入了。

本科在郑州大学就读的王雅其实早就把就业压力看在了眼里,她说,当时虽然自己是直接考研,压根没有去找工作,但是周围同学都在为工作奔波。现在虽然在南京读研究生,今后是不是留在南京,或者回郑州还不能决定,“适合的才是最好的,所以工作应该是不受空间限制的。” |