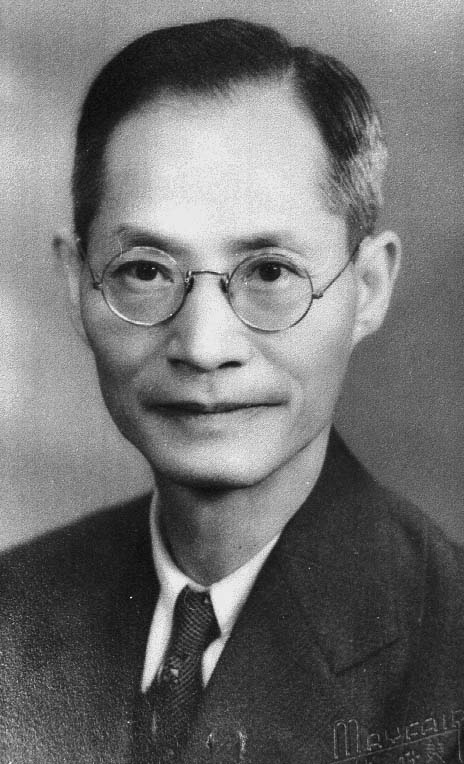

蒋梦麟,原名梦熊,字兆贤,别号孟邻,浙江省余姚县人。中国近现代著名的教育家。1886年(光绪十二年)生,幼年在私塾读书,12岁进入绍兴中西学堂,开始学习外语和科学知识。后在家乡参加科举考试,中秀才。1908年8月赴美留学。次年2月入加州大学,先习农学,后转学教育,1912年于加州大学毕业。随后赴纽约哥伦比亚大学研究院,师从杜威,攻读哲学和教育学。1917岁3月,蒋梦麟获得哲学及教育学博士学位后即回国。1919年初,蒋梦麟被聘为北京大学教育系教授。自1919年至1945年,蒋梦麟在北大工作了20余年。1964年病逝于台北。

自1919年至1945年,蒋梦麟在北大工作了20余年。在蔡元培任校长期间,他长期担任总务长,三度代理校长,1930年冬正式担任北大校长。先后主持校政17年,是北大历届校长中任职时间最长的一位。他学识渊博,精明干练,在那黑暗而动荡的漫长岁月里,克服了重重困难,坚持办学,为北京大学的建设和发展作出了重大贡献。

蒋梦麟在代理校长期间,军阀混战连绵不断,学生运动风起云涌。办学经费严重短缺。在解决经费问题的过程中,蒋梦麟虽然尽力而为,但有时还要承受来自各方面的压力。1923年,北京“八校因政府积欠经费九个月,同仁生计困绝无法维持,学校本身尤岌岌不可终日。”因此,八校教职员全体大会于同年11月9日议决:“必须10日拿到30万元,不然就关门。”情况十分紧急,八校校长团表示:“愿负责于17日以前办到30万元,请教职员仍行维持。”但到了11月17日,30万元经费仍未筹齐。于是北京八校教职员联席会议又议决:“非满30万元仍须执行关门之议决案”。11月20日,北大召开教职员全体大会,讨论执行联席会议议决案的问题。蒋梦麟在会上就筹划经费的情况作了报告。他说:“数月来筹划八校经费,异常困难……到了上星期六中午,12万元已由银行取到。其他财政部所发之12万1千元(五成五),准于本日可取之支票,亦由财政部取到。虽去30万元之数尚有短少,但以八校实际应得之数计之,只差一成五(30万元乃全京师教育费)。在我已精疲力竭,唯有希望八校教职员体谅一点,得以维持下去……我们已苦苦维持了九、十个月,一旦停废,实有所不忍。今日本校教职员开大会议决关门事件,如果主张关门,自无用说;若大家仍要维持,我虽则替八校奔走的能力已尽,但是为着本校的维持,我仍旧愿负这责任,虽生死以之可也。“表明了蒋梦麟把北大维持下去,勇挑重担的坚定态度。蒋梦麟这种高度负责的精神,感动了北大的教职员。最后,大会以“本校校务仍旧维持外,其他事件仍与各校以同情之合作”付表决,获大多数通过。

蒋梦麟在代理校长期间,始终为经费问题所困扰。正是由于他的不懈努力,才克服了一个又一个的困难,使北大在困境中继续前进。在蒋梦麟代理校长时,北京还发生了震惊中外的“三一八”惨案,北大学生牺牲数人。蒋梦麟为此悲愤填膺。3月24日,北京大学全体教职员及学生在三院大礼堂开追悼张仲超、黄克仁、李家珍三烈士大会,由蒋梦麟主祭。蒋梦麟在大会上沉痛地说:“在我代理校长任内,学生举行爱国运动,不幸有此次之大牺牲,李、黄、张三生之死,就其各人之家庭言,均损失一贤子孙,其家属接此种凶耗,不知如何痛心;就国家社会言,损失如许求专门知识之良好学生,此种学生之培植,由小学而大学,殊不易易,将来即少如许有用之材;就同学方面言,大家亦损失许多互相切磋琢磨之朋友。任就一方面言之,均损失不小。我任校长,使人家之子弟,社会国家之人材,同学之朋友,如此牺牲,而又无法避免与挽救,此心诚不知如何悲痛!”蒋梦麟说到这里“汪然泪下”。接着,蒋梦麟对北洋军阀政府的暴行进行了猛烈的抨击,他说:“处此人权旁落,豺狼当道之时,民众与政府相搏,不啻与虎狼相斗,终必为虎狼所噬。古人谓苛政猛于虎,有慨乎其言矣!”话未说完,蒋梦麟“不禁放声大哭,台下致祭者亦有相对痛哭者,一时全场顿成惨淡悲哀景象。”3月26日,校长布告:“本校定本月30日开学,因此次同学惨死,开学后停课一星期,以志哀悼。”

蒋梦麟在代理校长期间经常为校内外发生的事情所困扰。他感叹道:在那时候当大学校长真伤透脑筋。政府只有偶然发点经费,往往一欠就是一两年。学生要求更多的行动自由,政府则要求维持秩序,严守纪律。出了事时,不论在校内校外,校长都得负责。发生游行、示威或暴动时,大家马上找到校长,不是要他阻止这一边,就是要他帮助那一边。每次电话铃声一响,他就吓一跳。他日夜奔忙的唯一报酬,就是两鬓迅速增加的白发。蒋梦麟的这些感慨,是他在代理北大校长期间的切身体会,也是当年大学校长的心理写照。

正式就任 保持民族气节

1930年12月,蒋梦麟正式就任北京大学校长。当时,民族危机日益深重,北大的外部环境十分复杂。蒋梦麟除了忙于校内的改革和整顿工作外,还要用很多的时间和精力去对付日本侵略者的骚扰。

1931看“九一八”事变后,国民党军队放弃抵抗,撤出沈阳。日寇步步进逼,迅速向长城以内推进。不久,日本侵略者占领了河北省北部地区,成立了伪“自治政府”,并鼓吹在华北推行“自治”。北大教授在这紧急关头发表宣言,声明誓死反对华北的所谓“自治运动”。

某日下午,日军胁迫蒋梦麟去“会谈”,蒋梦麟深知其中的危险,但他正义在胸,毅然独身前往。面对侵略者的淫威,蒋梦麟毫不妥协,经过一番紧张的较量,他终于离开日本兵营,在暮色苍茫中平安地回到了北大。第二天,国民党在华北的领导人宋哲元派了一位军官来劝蒋梦麟离开北平。但蒋梦麟继续留在北大,同广大师生一起机智地与日军周旋,在一段时间里,使北大免遭日军的侵扰,暂时稳定了教学秩序。

创办西南联大

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,全国性的抗日战争开始。在平津陷落后,北京大学奉国民政府教育部命令南迁长沙,与清华大学、南开大学合并组成长沙临时大学。由北京大学校长蒋梦麟、清华大学校长梅贻琦、南开大学校长张伯苓组成筹委会来主持校务。1937年11月1日,长沙临时大学正式上课。蒋梦麟在回忆当时的情景时说:“虽然设备简陋,学校大致还差强人意,师生精神极佳,图书馆虽然有限,阅读室却座无虚席。”

1937年12月13日,南京沦陷。敌机轰炸长沙,时局十分紧张。蒋梦麟到汉口向国民政府领导人蒋介石建议,把临时大学迁往昆明,因为那里可以经滇越铁路与海运衔接。蒋介石马上表示同意。1938年2月,搬迁的准备工作已大致完成,蒋梦麟从长沙飞到香港,然后搭法国邮船到越南的海防,从海防搭火车到河内,再由河内乘滇越铁路火车,经过崇山峻岭到达昆明。蒋梦麟到昆明后,立即投入新校址的筹建工作。

1938年4月,临时大学由长沙迁到昆明,改名为国立西南联合大学。联大的校务,仍由三校校长蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓组成的常务委员会来主持。西南联大自1938年5月4日正式上课,至1946年5月4日宣布结束,共计8年,再加上长沙临时大学时期,总共历时9年。三校学生在战云密布的年代里患难与共,团结合作,艰苦奋斗,自强不息,写就了中华民族教育史上的辉煌篇章。蒋梦麟曾回忆道:“在动乱时期主持一个大学本来就是头痛的事,在战时主持大学校务自然更难,尤其是要三个个性不同、历史各异的大学共同生活,而且三校各有思想不同的教授们,各人有各人的意见……幸靠同仁们的和衷共济,我们才把这条由混杂水手操纵的危舟渡过惊涛骇浪。”由此可见,蒋梦麟为临大和联大的发展付出了自己的一份辛劳。

在中国近现代史上,蒋梦麟是一位颇有影响的资产阶级民主主义教育家,蒋梦麟关于教育方面的论文,大部分写于“五四”前后。他站在资产阶级民主主义的立场上,批判封建主义的“牧民教育”,反对德、日的军国主义教育,提倡自由主义的资产阶级平民主义教育。由于后来忙于北京大学的校务,他从事学术研究的时间减少了。但他在教育实践中却坚持贯彻他的教育思想。尤其是蔡元培关于大学教育的主张和“学术自由”的原则,他在北大任职期间更是谨记在心,遵照执行。他晚年在《新潮》一书中深情地回忆道:“著者大半光阴,在北京大学度过,在职之年,但知谨守蔡校长余绪,把学术自由的风气,维持不堕。” |