|

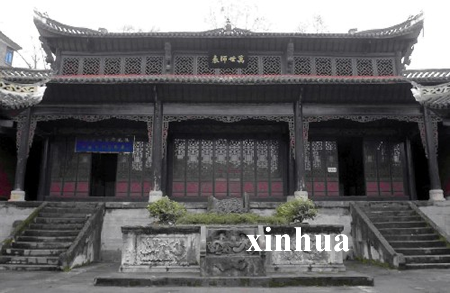

(1)追忆浙江大学的“文军长征” 新华网照片,遵义,2005年1月30日 追忆浙江大学的“文军长征” 这是坐落于贵州省湄潭县境内的“浙江大学西迁历史陈列馆”(1月29日摄)。1937年抗日战争爆发后,浙江大学的760多名师生在竺可桢校长的率领下,于1940年初将校址迁到贵州省湄潭县。浙江大学的西迁共历时两年半,横穿6个省,行程2500多公里,谱写了一曲科学报国、科学救亡的壮歌。这一迁移被彭真同志称为堪与红军长征相提并论的“文军长征”。浙江大学在湄潭的7年办学时间里,始终倡导“求是”学风,广纳名流学士。一大批著名科学家如竺可桢、谈家桢、苏步青、卢鹤绂、王淦昌、贝时璋、陈建功等曾相聚于湄江之滨,力克千难万险,潜心于科学研究,完成了《中子的放射性》、《三角级数论》、《重原子核的潜能及其利用》等许多震惊当时世界科学界的重大研究课题。在此期间,浙大还培养了以李政道、程开甲为代表的一批蜚声中外的科学家。据不完全统计,有46位两院院士曾在湄潭工作和学习过。为了更好地保护浙大“文军长征”的遗址,湄潭县委、县政府在1982年至2004年的13年间,先后筹集和财政拨款近400万元,对湄潭文庙、天主堂、西来庵等“浙江大学西迁历史陈列馆”进行了保护性维修,并将文庙和天主堂作为遵义市的爱国主义教育基地,以保护和开发利用这一宝贵的历史文化遗产。 (记者 杨楹 摄)

(2)追忆浙江大学的“文军长征” 新华网照片,遵义,2005年1月30日 追忆浙江大学的“文军长征” 这是位于贵州省湄潭县的浙江大学西迁后的办公室旧址(1月29日摄)。1937年抗日战争爆发后,浙江大学的760多名师生在竺可桢校长的率领下,于1940年初将校址迁到贵州省湄潭县。浙江大学的西迁共历时两年半,横穿6个省,行程2500多公里,谱写了一曲科学报国、科学救亡的壮歌。这一迁移被彭真同志称为堪与红军长征相提并论的“文军长征”。浙江大学在湄潭的7年办学时间里,始终倡导“求是”学风,广纳名流学士。一大批著名科学家如竺可桢、谈家桢、苏步青、卢鹤绂、王淦昌、贝时璋、陈建功等曾相聚于湄江之滨,力克千难万险,潜心于科学研究,完成了《中子的放射性》、《三角级数论》、《重原子核的潜能及其利用》等许多震惊当时世界科学界的重大研究课题。在此期间,浙大还培养了以李政道、程开甲为代表的一批蜚声中外的科学家。据不完全统计,有46位两院院士曾在湄潭工作和学习过。为了更好地保护浙大“文军长征”的遗址,湄潭县委、县政府在1982年至2004年的13年间,先后筹集和财政拨款近400万元,对湄潭文庙、天主堂、西来庵等“浙江大学西迁历史陈列馆”进行了保护性维修,并将文庙和天主堂作为遵义市的爱国主义教育基地,以保护和开发利用这一宝贵的历史文化遗产。 (记者 杨楹 摄)

(3)追忆浙江大学的“文军长征” 新华网照片,遵义,2005年1月30日 追忆浙江大学的“文军长征” 1月29日,几位游客从位于贵州省湄潭县的浙江大学西迁旧址前走过。1937年抗日战争爆发后,浙江大学的760多名师生在竺可桢校长的率领下,于1940年初将校址迁到贵州省湄潭县。浙江大学的西迁共历时两年半,横穿6个省,行程2500多公里,谱写了一曲科学报国、科学救亡的壮歌。这一迁移被彭真同志称为堪与红军长征相提并论的“文军长征”。浙江大学在湄潭的7年办学时间里,始终倡导“求是”学风,广纳名流学士。一大批著名科学家如竺可桢、谈家桢、苏步青、卢鹤绂、王淦昌、贝时璋、陈建功等曾相聚于湄江之滨,力克千难万险,潜心于科学研究,完成了《中子的放射性》、《三角级数论》、《重原子核的潜能及其利用》等许多震惊当时世界科学界的重大研究课题。在此期间,浙大还培养了以李政道、程开甲为代表的一批蜚声中外的科学家。据不完全统计,有46位两院院士曾在湄潭工作和学习过。为了更好地保护浙大“文军长征”的遗址,湄潭县委、县政府在1982年至2004年的13年间,先后筹集和财政拨款近400万元,对湄潭文庙、天主堂、西来庵等“浙江大学西迁历史陈列馆”进行了保护性维修,并将文庙和天主堂作为遵义市的爱国主义教育基地,以保护和开发利用这一宝贵的历史文化遗产。 (记者 杨楹 摄)

(4)追忆浙江大学的“文军长征” 新华网照片,遵义,2005年1月30日 追忆浙江大学的“文军长征” 1月29日,在贵州省湄潭县浙江大学西迁旧址,两位游客正在参观原浙江大学校长竺可桢的塑像。1937年抗日战争爆发后,浙江大学的760多名师生在竺可桢校长的率领下,于1940年初将校址迁到贵州省湄潭县。浙江大学的西迁共历时两年半,横穿6个省,行程2500多公里,谱写了一曲科学报国、科学救亡的壮歌。这一迁移被彭真同志称为堪与红军长征相提并论的“文军长征”。浙江大学在湄潭的7年办学时间里,始终倡导“求是”学风,广纳名流学士。一大批著名科学家如竺可桢、谈家桢、苏步青、卢鹤绂、王淦昌、贝时璋、陈建功等曾相聚于湄江之滨,力克千难万险,潜心于科学研究,完成了《中子的放射性》、《三角级数论》、《重原子核的潜能及其利用》等许多震惊当时世界科学界的重大研究课题。在此期间,浙大还培养了以李政道、程开甲为代表的一批蜚声中外的科学家。据不完全统计,有46位两院院士曾在湄潭工作和学习过。为了更好地保护浙大“文军长征”的遗址,湄潭县委、县政府在1982年至2004年的13年间,先后筹集和财政拨款近400万元,对湄潭文庙、天主堂、西来庵等“浙江大学西迁历史陈列馆”进行了保护性维修,并将文庙和天主堂作为遵义市的爱国主义教育基地,以保护和开发利用这一宝贵的历史文化遗产。 (记者 杨楹 摄)

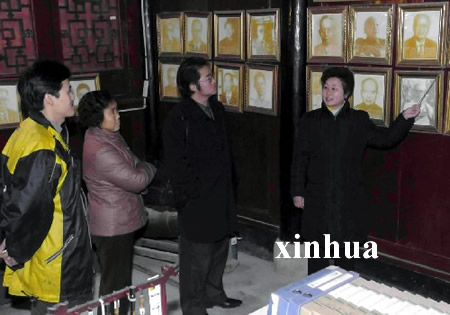

(5)追忆浙江大学的“文军长征” 新华网照片,遵义,2005年1月30日 追忆浙江大学的“文军长征” 1月29日,在位于贵州省湄潭县的浙江大学西迁历史陈列馆,几位游客正在听讲解员介绍浙江大学西迁的历史。1937年抗日战争爆发后,浙江大学的760多名师生在竺可桢校长的率领下,于1940年初将校址迁到贵州省湄潭县。浙江大学的西迁共历时两年半,横穿6个省,行程2500多公里,谱写了一曲科学报国、科学救亡的壮歌。这一迁移被彭真同志称为堪与红军长征相提并论的“文军长征”。浙江大学在湄潭的7年办学时间里,始终倡导“求是”学风,广纳名流学士。一大批著名科学家如竺可桢、谈家桢、苏步青、卢鹤绂、王淦昌、贝时璋、陈建功等曾相聚于湄江之滨,力克千难万险,潜心于科学研究,完成了《中子的放射性》、《三角级数论》、《重原子核的潜能及其利用》等许多震惊当时世界科学界的重大研究课题。在此期间,浙大还培养了以李政道、程开甲为代表的一批蜚声中外的科学家。据不完全统计,有46位两院院士曾在湄潭工作和学习过。为了更好地保护浙大“文军长征”的遗址,湄潭县委、县政府在1982年至2004年的13年间,先后筹集和财政拨款近400万元,对湄潭文庙、天主堂、西来庵等“浙江大学西迁历史陈列馆”进行了保护性维修,并将文庙和天主堂作为遵义市的爱国主义教育基地,以保护和开发利用这一宝贵的历史文化遗产。 (记者 杨楹 摄)

|