|

随着AI技术在艺术领域的渗透,艺术教育在人格塑造中的美育价值面临新的审视。AI的飞速发展正深刻改变着艺术领域的面貌。从绘画、音乐到文学创作,AI展现出强大的生成能力,引发了人们对艺术创作本质和审美观念的重新思考。在这一背景下,艺术教育作为培养审美能力和塑造人格的重要途径,其美育价值也需进行再审视。传统艺术教育强调技能训练和审美鉴赏,而AI时代要求艺术教育更注重培养学生的创新思维、情感表达和批判性思考能力,以应对技术变革带来的挑战。因此,探讨AI时代艺术教育对人格塑造的美育价值,具有重要的理论和实践意义。

这场由AI掀起的艺术地震,本质是一场关于“何为人”的哲学叩问。在工具理性膨胀的今天,艺术教育作为培育完整人格的核心场域,正面临前所未有的转型压力——它既要教会年轻人与AI共处,更要守护人类独有的感性灵魂、创造性思维与价值判断能力。艺术类高校正经历从传统技艺传承到智能时代艺术教育范式的深刻转型。这种转型不仅需要技术工具的迭代,更需触及艺术教育本质的深度重构——在算法解构与人文重构的张力中,守护人类独有的感性尊严。

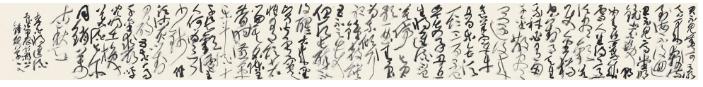

尽管当前 AI 尚难创作出真正高水平的艺术作品(例如充满即兴与情感张力的爵士乐演 奏、需要高度身体协调与情感投入的现代舞作品,或是气韵生动的草书杰作),但技术发展 终将使其达到甚至超越人类专业水准。然而,必须清醒认识到:AI 生成的“艺术品 ”,即 便在形式上符合评价标准甚至创造出人类尚没有创作出的艺术语言形式,也无法替代人类亲 身参与艺术实践的传统创作体验过程。人才培养的核心在于综合素养与能力的塑造,这一过 程无法通过 AI 生成的结果达成,因为人类艺术实践过程与 AI 生成过程本质迥异。在 AI 时代, 我们常过度关注“结果 ”(艺术品)的可替代性,质疑艺术家或艺术教育的必要性,却严重 忽略了“过程 ”的不可替代性。人类创作是手、脑、身全面参与的动态过程,是思维、情感 与身体的高度协同——即“具身性体验 ”。这个过程本身,对于人格的塑造、意志的锤炼、 创造力的激发至关重要。因此,艺术创作实践过程本身,就是自我人格塑造、能力完善与精神修行的过程。

王中焰 草书《将进酒》 246×2200cm 2024年

重构技道兼修的育人模式是我们艺术类高校教学创新的方法之一。打造具身化+智能化的双轨教学体系。本质是在技术理性与艺术诗性之间寻找平衡点——通过AI将气韵从抽象的审美直觉转化为可解析的认知模型,同时通过具身实践保留其超越性的精神维度。这不是对传统的背离,而是伽达默尔“视域融合”理论的当代诠释:当算法能模拟草书的所有物理特征,人类反而更需要回归以心运笔的创作本质,在技术的边界处,重新发现艺术作为人类存在的诗意栖居的终极意义。未来的艺术类高校,或许会形成这样的教育共识:AI是解析“技”的显微镜,而“道”的领悟始终需要回到毛笔与宣纸的摩擦、墨汁与水的交融、身体与呼吸的共振——这些无法被数据化的具身经验,才是艺术教育在算法时代最珍贵的育人资源,也是技道兼修的灵魂所在。

在技术浪潮中锚定艺术本体价值,确立艺术主导,技术赋能的发展逻辑。避免陷入技术至上的误区。以中国草书艺术为例,其独特的动态美学体系为我们提供了审视传统艺术经典的微观视角。草书通过笔墨的疾徐、浓淡、疏密、欹正,生动诠释了阴阳相生的辩证思维与气韵生动 的生命观。它并非机械运动,而是对自然生命律动(如“夏云奇峰 ”“舞剑 ”“屋漏痕 ”) 的意象化捕捉与表达。草书实践中对笔法、墨法、线性的精微控制,无不是在矛盾中寻求平 衡、在法度中寻求超越的思维与创造力训练(一阴一阳之谓道)。经典作品如《自序帖》、 《黄庭坚草书三帖》,其笔墨随心境流转,情感随线条跌宕,正是这种生命律动与精神外化 的生动体现。这种强调动态、过程与身心合一的特质,并非草书独有,而是所有深度艺术实 践(尤其是音乐与舞蹈)的共性:音乐实践(演奏/作曲)中演奏者需高度协调肢体(手指、 气息、全身律动)、听觉、视觉(乐谱)、思维(理解结构、情感表达)与情感投入。乐队合奏更需精准地协作、倾听与即时反应。创作过程更是内在情感、观念通过声音逻辑外化的 具身探索。这过程训练了专注力、协作力、情感表达与调控能力,以及对时间、节奏、张力的精微感知。舞蹈实践(表演/编创)中舞者以身体为媒介,其训练与创作是思维、情感、 力量、柔韧、平衡、空间感、节奏感、协作力的极致整合。每一个动作、每一次呼吸、每一 次与他人的配合,都是身心高度统一的具身实践。它直接塑造身体意识、情感表达能力、意 志力、空间感知及团队精神。

“人格”作为复杂的心理学概念,涵盖性格特质(开放/尽责/外向/宜人/神经质……)、 认知方式(乐观/悲观/直觉/分析/场依存/场独立……)、情感与情绪反应(体验程度/表达 程度)、动机与需求(行为驱动力/自我实现……)、自我概念(自我认同/自尊/自信……)、 行为方式(战斗性/逃避型/妥协型/主导型/合作型/回避型……)、道德价值观(诚实/责任/ 文化或宗教塑造的核心价值……)、社会适应性(共情能力、冲突解决技巧、角色扮演……) 等维度。深度参与各类艺术实践(包括草书、音乐、舞蹈等),正是通过这种高强度、多维 度的具身性体验,对这些人格维度进行全方位、浸润式的涵养与塑造。

在AI潮起的时代,艺术教育的价值愈发凸显其独特性。它不再仅仅关乎技艺的习得或作品的产出(这些可能部分被AI 替代),而更在于那个无法被替代的、亲身参与的、充满挑战与发现的实践过程本身。这个过程所蕴含的具身体验、情感淬炼、思维锻造与人格涵 养,是技术无法复制的。因此,艺术实践教育的核心管理,应牢牢抓住“过程导向”与“具身体验”这一核心,强化学生在创作实践中的全身心投入、反思与成长。深入挖掘草书、音乐、舞蹈等不同艺术门类中蕴含的动态美学与人格养成机制,将为传统艺术赋能现代人格教育提供坚实的理论逻辑与实践路径,彰显艺术教育“以艺养人”的永恒价值。其对自我价值实现的体悟,与AI创作过程是不同的,会更具温度和生命意识。当面临职业的选择与变化, 将会更加从容、更具灵活性。

AI时代,艺术与科技是共生而不是替代,是唤醒人文精神的更高维度表达。我们既要 唤醒在AI 时代对艺术教育价值的新认知,更要思考如何通过 AI助力完善艺术创作实践过程 的更有效实现。是过程的加持,而不是结果的简单替代。 AI时代的艺术教育更多思考的:不是要让学生具备某一技能包括AI技能,而是要培养学生具备适应多种职业可能的素养,这对当下高校艺术教育乃至高校毕业生的职业选择,均具有一定的指导意义。 王中焰(杭州师范大学美术学院院长 教授 博士生导师) |